Sim, confesso, é muito esquisito ser viúvo. Muito. Demais. A começar pelo verbo “ser” que se coloca em condição de permanência, no lugar de outro verbo, o “estar”. Aliás, em termos verbais deve-se ter em mente a agência passiva, oculta por alguma elipse fantasmagórica que, por sua vez, alinha outro verbo, terrível, “ficar”. Sim “ficamos” viúvos sem sequer sermos devidamente consultados. A viuvez é uma condenação injusta, pois acarreta muitas vezes encargos pesados a quem foi vitimado por dores involuntárias, impostas pelo que se chama destino. É evidente que falo da regra, pois exceções existem, mas são casos a parte. E sobre nós falam barbaridades extremas. Somos aproximados de choro, vela, azar, apontados como carentes. Basta um sol com chuva que “tem casamento da viúva”, mas há mais, pois na Índia a coitada tinha que acompanhar o marido morto no barco incendiado. No Brasil antigo, a legislação a tornava vulnerável e impunha a perda dos “filhos do leito anterior” caso se casasse novamente. Houve período em que as heranças eram passadas para os filhos pois as mulheres seriam incapazes de gerenciar bens. E a série de piadas que projetam as mulheres viúvas à condição de megeras vingativas ou senhorinhas necessitadas.

Por certo, domina uma questão de gênero separando a aceitação de caos, pois existem muito mais viúvas do que viúvos. Em minha lista pessoal, a cada três mulheres um homem ficou só, ainda que sejamos elencados na categoria “sexo forte” e elas “sexo frágil”. Foi com esta rala estatística doméstica que dei partida para entendimento da engenharia cultural construída pela sociedade que, afinal, estabelece um imaginário sobre a mulher viúva. Pela literatura, foi fácil definir um começo: a opereta “A Viúva Alegre” escrita por Frans Lehár . A peça taxada no diminutivo formal depreciado (opereta) já significava algo consequente, pois divergia do gênero ópera com aquela gravidade trágica, solene. No caso, foi em Paris que “A Viúva” estreou em 1904, como um elogio pândego à diversão, e assim logo se tornou uma espécie de matriz de todo gênero musical. O que se tem é uma trama onde a rica viúva precisa ser conquistada a qualquer custo senão o país imaginário em que vivia estaria falido.

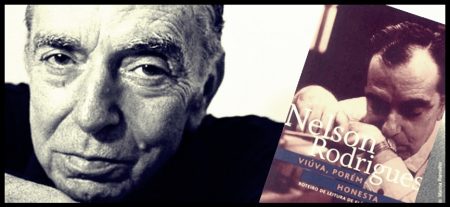

Nelson Rodrigues e a capa de sua obra “Viúva, porém honesta”

Mais tarde, no contexto brasileiro, Nelson Rodrigues estreou em 1957 o “Viúva, porém honesta”, sobre o acometimento exagerado de uma jovem que perde o noivo atropelado por um carrinho de sorvete. Classificado como farsa, a trama mostra um inconformado o pai que monta uma relação engraçada onde a viuvez é apontada como algo bizarro, resolvida apenas quando a filha resolve sentar-se, pois durante todo enredo ela ficava ereta.

A par dessas encenações, há um pequeno rosário de livros sobre a viuvez que implica a mulher, aqui ou no outro mundo. Há um pouco de tudo, depoimentos, entrevistas, romances trágicos, conselhos. Na literatura brasileira, porém, há um caso intrigante. Diria que o primeiro texto a sugerir desdobramento entre nós foi “Encarnação”, livro póstumo de José de Alencar. De 1877, o enredo dá conta de um amor que continua depois da morte da amada. A transcendência atrapalha a continuidade da vida do viúvo que não consegue esquecer a primeira esposa. Alencar puxa uma trama em que a viúva assombra o marido e faz a desgraça do segundo casamento.

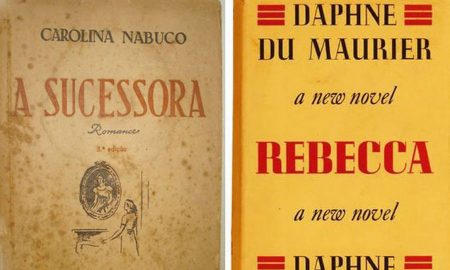

Até hoje permanece a polêmica se “Rebecca” é ou não plágio de “A Sucessora”

Como se fosse continuidade, outro livro que dialoga com o caso da atormentada “presença ausente” é o intrigante “A sucessora”, de Carolina Nabuco, que conta a trajetória de uma pobre empregada doméstica, Marina, que se casou com o abastado viúvo Roberto Steen, e juntos partem da fazenda no interior para a vida na mansão dele, no Rio de Janeiro. Desde a chegada, a ex-criada é maldosamente contrastada com a “insubstituível senhora Alice”, cuja memória é constante e desafiadora do amor do homem e da aceitação geral. “A sucessora” foi lançado em 1934, antes mesmo de um outro livro, sucesso mundial, publicado na Inglaterra em 1938 sob o tema, com o título “A Mulher Inesquecível”, assinado por Daphne du Mourier. A semelhança com o livro brasileiro é incrível e gera uma polêmica assaz intrigante, pois garante-se que Carolina fez a tradução e a enviou para uma editora inglesa que teria deixado vazar, sugerindo plágio.

Interessa ver que a situação da viuvez ficou em evidência de maneira a comprometer a continuidade da vida normal das pessoas. E os viúvos reféns de saudade projetavam nas substitutas uma espécie de maldição. O sucesso de Rebecca, a personagem inesquecível de Daphny du Mourier, fez voos longos chegando ao cinema em obra de Hitchcock e vencendo o Oscar de 1941.

Daphne du Mourie escreveu “A Mulher Inesquecível” em 1938 na Inglaterra

É lógico que os textos sobre os viúvos são também numerosos, mas eles integram os homens em círculos de maior aceitação, são bem mais benevolentes. A literatura sobre a mulher mantem o controle dos destinos femininos e sobretudo a mantém como objeto de riso, fragilidade ou memória fantasma. Penso que a abordagem das viúvas tem vários endereços, mas garanto que para um viúvo recolhido e convicto é um bom consolo.