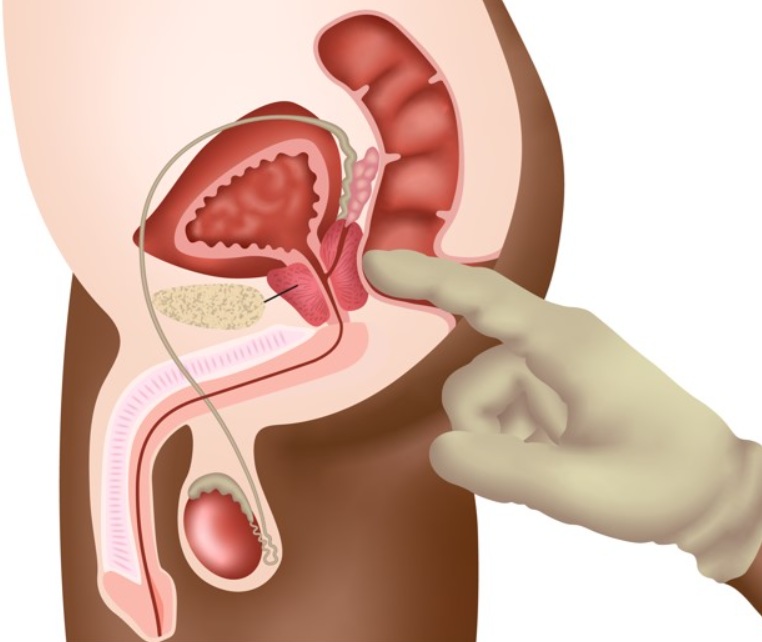

Muitos homens se recusam a fazer regularmente o exame de toque

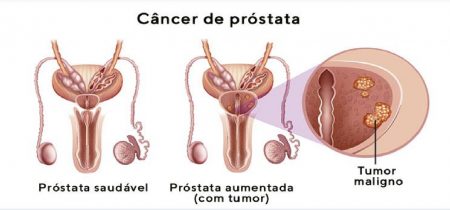

O diagnóstico veio como um soco no estômago. “Câncer de próstata” – duas palavras que mudaram minha vida em 2022, quando as consultas médicas voltaram após o isolamento da pandemia. Eu havia negligenciado os exames de rotina naqueles anos conturbados, e agora pagava o preço. Enquanto o urologista explicava os próximos passos com voz calma, meus olhos fixavam nas estatísticas que saltavam da folha: 71 mil novos casos por ano no Brasil, 16 mil mortes. Um em cada nove homens. Números frios que, de repente, tinham meu nome.

Nos dias seguintes, entre exames e preparativos para a cirurgia, decidi me armar de conhecimento. Desconfiado de informações rasas da internet, mergulhei em livros especializados. O primeiro foi “Câncer de Próstata: O Que Você Precisa Saber”, da Sociedade Brasileira de Urologia – um manual claro que me mostrou o que esperar. Depois veio “Próstata: Tudo o Que Você Queria Saber e Tinha Medo de Perguntar”, do Dr. Fernando Vaz, que rasgou véus de tabus. Mas foi “The Prostate Cancer Owner’s Manual”, de Scholz e Blum, que me deu algo raro: esperança sem ilusões.

Quinze dias após o diagnóstico, eu entrava no centro cirúrgico para uma prostatectomia robótica. Lembro-me de fazer uma piada ruim com o anestesista – “Ainda tenho livros pra escrever, não me deixe dormir pra sempre” – mas por trás do humor fácil, havia um tremor que só eu sentia. A cirurgia foi bem-sucedida, mas os dois dias na UTI foram difíceis. Tubos em todo corpo, incapacidade de controlar funções básicas, aquele cheiro hospitalar que gruda na pele.

No CTI, dividi espaço com quatro homens que, como eu, tinham histórias marcadas a ferro pela doença. Foi ali que nasceu o grupo “Prostáticos Não Prostrados” – uma tentativa desesperada de criar laços onde só havia medo e expectativa. Miguel, 56 anos, era o mais jovem do grupo. Casado, pai de duas meninas, ele confessou numa noite insone: “Como ser o homem da casa quando nem sequer consigo ser homem na cama?”. A disfunção erétil pós-cirurgia o consumia mais que o câncer. Seu Marinho, 83, mineiro de sorriso cansado, dizia querer “morrer perto do mar”. Viúvo, vivia com o filho, e sua maior dor era o peso que representava. Antonio, 66, devoto de Santo Antônio, tinha o conforto de uma esposa enfermeira que conhecia cada detalhe do tratamento. E então havia “Corinthiano”, 67, que jurava de pé junto que não morreria antes de ver seu time campeão.

Foi o Corinthiano quem partiu primeiro. A notícia veio por mensagem no grupo, seguida por um silêncio pesado. Durante semanas, evitamos falar sobre ele, como se mencionar sua morte fosse conjurar nossos próprios fantasmas. Mas quando Miguel, nosso companheiro mais jovem, se suicidou no início de 2024, o silêncio se tornou insustentável. Soube que Miguel havia ligado para Antonio na noite anterior. “Estou brocha, minha esposa me olha com pena, minhas filhas não veem mais um pai – veem um doente”, confessara. Difícil imaginar que aquela seria sua despedida.

Essas mortes me fizeram enxergar o abismo que nos separa das mulheres quando o assunto é câncer. Enquanto elas transformam mastectomias em bandeiras, criam redes de apoio, publicam memórias e ocupam espaços, nós homens seguimos mordendo o lábio e engolindo o choro. Quantas vezes ouvi colegas de tratamento dizerem que preferiam morrer a fazer o exame de toque? Quantos, como Miguel, escolheram de fato essa opção? Nossa masculinidade frágil nos condena ao isolamento. Falamos de futebol, de política, de carros – mas não falamos do medo que nos corrói por dentro. Nas livrarias, encontrei centenas de relatos sobre câncer de mama – histórias de dor, mas também de superação e sororidade. Para nós, homens? Quase nada. Como se nossa dor fosse menos digna de registro. Como se virilidade e vulnerabilidade não pudessem coexistir.

Hoje, olho para trás e vejo que sobrevivi não apenas ao câncer, mas à armadilha do silêncio. O grupo “Prostáticos Não Prostrados” ainda existe, embora as mensagens sejam raras. Às vezes, alguém pergunta como estou. Outras vezes, compartilho artigos sobre novos tratamentos. Mas o que realmente importa é que mantemos a porta entreaberta – um convite para que outros homens ousem entrar e, quem sabe, comecem a falar.

Os números continuam lá: 71 mil novos casos por ano. 16 mil mortes. Um em cada nove homens. Por trás de cada estatística, há uma história como a minha, como a do Miguel, como a do Corinthiano. Até quando vamos insistir em enfrentá-las sozinhos?