Nenhum personagem traduz tão bem as contradições da alma brasileira quanto o Saci. Filho das florestas, ele atravessou séculos saltitando entre espaços e sentimentos: do campo à cidade, do medo ao acalanto. De espírito assombrado das matas, dono de aparência capaz de aterrorizar intrusos, transformou-se em menino travesso, sorridente e inofensivo. Essa metamorfose revela mais que uma simples mudança de aparência: exprime o retrato de um Brasil que aprendeu a domesticar seus medos e negociar suas diferenças, colorindo, assim, sua própria identidade nacional.

A trajetória do Saci não é um acidente da tradição, mas o espelho de um país que, em sua ânsia por modernidade, suavizou seus mitos e lhes retirou o ferrão crítico. Aquilo que nasceu do assombro das florestas e das vozes populares foi sendo limado, polido e transformado em símbolo “simpático”, expressão de uma brasilidade sem conflito: cordial, amena, domesticada. E a pergunta se impõe: como a indústria cultural conseguiu absorver e neutralizar o poder subversivo do folclore, convertendo-o em mercadoria e perdendo, assim, sua força de resistência?

O ponto de virada dessa história ocorreu no início do século XX, na onda modernizante. É oportuno lembrar que Monteiro Lobato, mesmo combatendo as vanguardas artísticas, lançou-se no encalço do folclore com O Saci-Pererê: resultado de um inquérito (1918). Em plena contradição, Lobato criticava a europeização estética enquanto promovia uma modernidade cultural: recolhia lendas orais, organizava mitos dispersos e, ao fazê-lo, refundava a mitologia nacional. Sua operação era engenhosa e ambígua: transformava o Saci em patrimônio da infância, “pedagogizando-o”, e assim o transportava das matas para inseri-lo nas salas de aula.

A partir de então, o Saci deixava de ser apenas o travesso que “faz troça” com os desavisados para tornar-se símbolo de uma brasilidade idealizada. O projeto modernista, ao buscar uma identidade genuinamente nacional, abriu espaço para que mitos indígenas, africanos e europeus fossem incorporados ao discurso oficial, desde que convenientemente suavizados. Assim, o Saci ingressava no panteão dos personagens aceitáveis: exótico, porém domado; popular, mas devidamente polido.

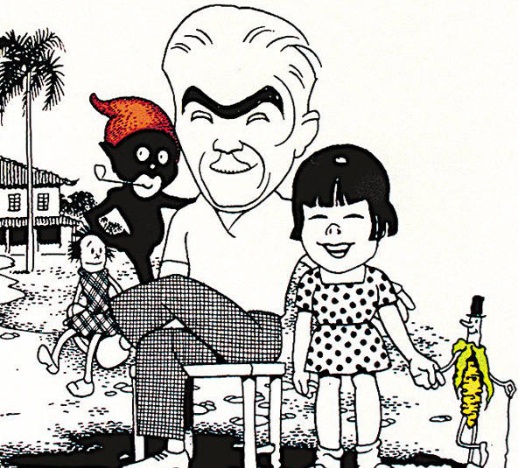

As pesquisas sobre o tema revelam, nesse ponto, uma cisão que define a cultura brasileira: de um lado, a tradição oral, rude e autêntica, onde o Saci é senhor da mata e da safadeza; de outro, a versão urbana, mediada pelos livros e pela mídia, que o transforma em mascote folclórico, brincalhão e cativante. Entre o mito rebelde e o produto comercial, Lobato funcionou como mediador: o escritor que converteu a lenda popular em narrativa literária e pavimentou o caminho para sua entrada na indústria cultural.

Mas antes de ser produto, o Saci foi “amestiçado”. Sua origem é tão híbrida quanto o próprio país que o acolheu: mistura de matrizes indígenas, africanas e europeias, encarnou o “espírito mestiço” que o Brasil tanto celebra e, ao mesmo tempo, esconde. O que o tornou único foi justamente seu “abrasileiramento”. De modelagem europeia demoníaca, com chifres, rabo e tridente, herdou apenas o cachimbo e a esperteza. Outras tradições reconhecem nele parentes próximos: o Yasy Yateré paraguaio, o Matintaperera amazônico e o Aroni africano, protetor das matas. Nesse processo, aliás, a dimensão racial é decisiva. No Sítio do Picapau Amarelo, por exemplo, o Saci, “moreninho” e descalço, é aquele que pertence e não pertence: parte da família, mas não da casa; íntimo, mas nunca igual. Sua presença lembra que a igualdade no Brasil ainda é promessa aguardada.

Saci da Rede Globo

A televisão consolidou a última etapa dessa domesticação. Com a adaptação da obra de Lobato pela Rede Globo, o Saci ganhou forma definitiva: menino simpático, de gorro vermelho e sorriso fácil, sem cachimbo nem malícia. Em nome do politicamente correto, desapareceu o perigo e o vício. O mito rebelde que zombava dos poderosos transformou-se em mascote de uma brasilidade limpa, infantilizada e midiática. Quando a televisão lhe deu imagem, movimento e trilha sonora, o ciclo se fechou: o Saci foi, enfim, “domado” pelo espetáculo.

No fundo, a história do Saci é a própria história do Brasil: a de um mito que perdeu o assombro, mas ganhou mercado; que trocou o mistério pela conveniência; que foi, em última instância, colonizado pelo entretenimento. Ao ser transformado em produto, o Saci perdeu sua rebeldia, mas deixou, em sua travessura original, uma lição preciosa: mesmo domesticado, ele resiste. Ainda ri de nós, do nosso modo de conciliar tudo, até o sobrenatural. No seu saudoso assovio ainda ecoa o Brasil profundo: mestiço, irreverente, contraditório. Por isso, o Saci continua a ser, e talvez sempre será, a cara do Brasil.