Bailarina e antropóloga, Katherine Dunham ouviu do porteiro: “não aceitamos hóspedes negros”

O Dia da Consciência Negra deve ser mais do que um feriado simbólico ou um tributo à bravura de Zumbi dos Palmares. É um chamado à lucidez nacional, um espelho diante do qual o Brasil precisa, enfim, sustentar o próprio olhar. Por trás do mito confortável da “democracia racial”, propagado nas décadas de 1930 a 1950, escondem-se desigualdades persistentes e silêncios cúmplices. Nenhum episódio expôs tão claramente essa contradição quanto o escândalo envolvendo a bailarina e antropóloga Katherine Dunham.

Em julho de 1950, Dunham, formada pela Universidade de Chicago, estrela internacional do balé e da cultura afro-americana, desembarcou no Brasil para se apresentar em São Paulo e no Rio de Janeiro. Ao tentar se hospedar no luxuoso Hotel Esplanada, em plena capital paulista, foi impedida de entrar: “não aceitamos hóspedes negros”, informou friamente a gerência. A notícia, repercutida por jornais de todo o país, caiu como uma bomba sobre uma sociedade que se gabava de não ter preconceito.

A indignação foi imediata. O Correio Paulistano classificou o fato como “revoltante incidente”, e o Jornal de Notícias falou em “odioso procedimento de discriminação”. Editorialistas denunciavam a humilhação como uma “vergonha nacional”. De repente, o mito da cordialidade racial começava a ruir. O que se via, sob as palavras polidas do convívio social, era a persistência de uma estrutura de exclusão cuidadosamente disfarçada.

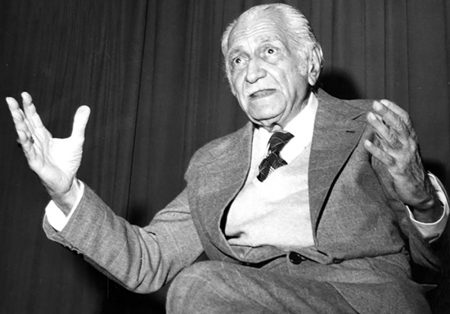

Gilberto Freyre, criador do conceito de “democracia racial”

A reação mais significativa veio do próprio Gilberto Freyre, o criador do conceito de “democracia racial”. Em artigo publicado à época, ele classificou o episódio como um “ultraje à artista admirável” que fazia o Brasil “amesquinhar-se em sub-nação”. O teórico da harmonia racial parecia, enfim, reconhecer que seu modelo tropical de convivência era frágil quando confrontado com os fatos.

Mas o caso Dunham não foi exceção. Ele apenas expôs o que já fermentava nos bastidores da vida pública e cultural brasileira. O diplomata José Pompilio da Hora teve sua ascensão bloqueada no Itamaraty por ser “homem de cor”. O cantor Nat King Cole, durante visita ao país em 1959, foi impedido de frequentar estabelecimentos de luxo. O boxeador Joe Louis, ex-campeão mundial, relatou ter sido tratado com desprezo em restaurantes e hotéis cariocas. Cada um desses episódios desmentia, com fatos, a retórica da igualdade racial.

Diante da repercussão internacional, o caso Dunham mobilizou também a política. O deputado Afonso Arinos de Melo Franco (UDN-MG), já sensibilizado por incidentes de discriminação — como o que vitimou seu motorista José Augusto, barrado com a família em uma confeitaria no Rio —, propôs uma lei para punir juridicamente práticas racistas. Em 17 de julho de 1950, apresentou o projeto à Câmara dos Deputados. Um ano depois, a proposta seria sancionada por Getúlio Vargas como Lei nº 1.390, de 3 de julho de 1951 — a chamada Lei Afonso Arinos.

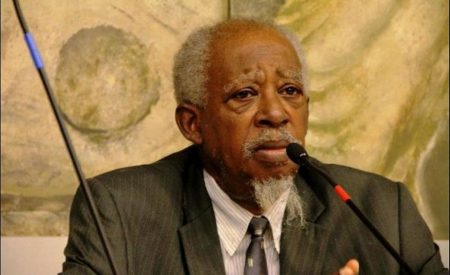

Senador Afonso Arinos de Melo Franco, autor da lei que levou seu nome

Foi o primeiro reconhecimento legal de que o racismo existia no Brasil. Mas o passo inicial veio com freios. O preconceito foi classificado apenas como contravenção penal, punível com prisão simples ou multa. As penas eram brandas, e sua aplicação, rara. A lei teve mais efeito simbólico do que prático, servindo, em parte, para aplacar o constrangimento diplomático. Ainda assim, pela primeira vez, o Estado brasileiro admitia formalmente a existência do problema — rompendo, ao menos em parte, o pacto de silêncio.

Décadas depois, a Lei Caó (Lei nº 7.716/1989) finalmente transformaria o racismo em crime inafiançável, prevendo punições mais severas. Mesmo assim, a herança das exclusões e desigualdades persiste. A cada 20 de novembro, as estatísticas sobre violência policial, sub-representação e pobreza reforçam o que Katherine Dunham já havia denunciado com seu corpo recusado: o racismo brasileiro é estrutural, não episódico.

Deputado Carlos Alberto Caó, autor da lei que tornou o racismo como crime inafiançável

A história de Dunham, de José Pompilio da Hora, de Nat King Cole e de tantos outros humilhados, deve ser lembrada não como curiosidade histórica, mas como um alerta contínuo. A Consciência Negra não pode se reduzir a um feriado de discursos e desfiles: deve ser o dia de reabrir feridas e remover o verniz das aparências. O preconceito não é um desvio de caráter; é uma herança que se perpetua em gestos cotidianos, na desigualdade de oportunidades e no silêncio cúmplice de quem se diz “não racista”.

Katherine Dunham, ao recusar o silêncio e expor a exclusão que sofreu, deixou ao Brasil uma lição que atravessa gerações: não basta exaltar a mestiçagem se ela serve apenas para esconder as desigualdades. A verdadeira consciência negra é a que recusa a máscara da harmonia, enfrenta as contradições e trabalha, dia após dia, para reconstruir, fragmento por fragmento, o espelho rachado da nação.